Was macht Salzwiesen so besonders?

Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer ist UNESCO-Weltnaturerbe. Die meisten denken dabei an die Lebensräume Watt und Sandstrand mit Dünenlandschaft – und vergessen dabei eine faszinierende „Zwischenwelt“ im Deichvorland: die Salzwiese. Unter kundiger Führung von Sylke Barkmann, Autorin des Buches Salz.Wiese.Watt., wagten wir uns hinaus und erfuhren im Gespräch Unerwartetes über die Bedeutung der Salzwiese nicht allein als Biotop mit verblüffendem Artenreichtum, sondern auch über die Funktionen für den Küstenschutz und als CO2-Senke.

Zuerst möchten wir Ihnen Sylke Barkmann etwas genauer vorstellen:

- Geboren 1964 in Schortens

- Ambitionierte Hobbyfotografin

- Seit 2018 zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin für den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

- Mitglied der Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V. WAU – Jever

- Mitglied des Fördervereins Nationalpark Wattenmeer

- Mitautorin des Podcasts Watten-Post: Hier erzählen Sylke Barkmann und Peter Furth Geschichten über das Wattenmeer. Alle 14 Tage freitags erscheint auf Spotify eine neue Folge.

Wege in Neptuns Vorgarten

An einigen Stellen hat der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer Erlebnispfade eingerichtet, auf denen die einzigartige Welt zwischen Watt und Deich erkundet werden kann. Wir wählten den Salzwiesenlehrpfad Cäciliengroden. Der kann zwar auch auf eigene Faust begangen werden (bitte Wegegebot beachten! Keine Hunde mitführen), aber ungleich instruktiver ist es natürlich, unter kundiger Führung diesen Lebensraum für darauf spezialisierte Tiere und Pflanzen zu erforschen. Lassen Sie sich die verschiedenen Salzanpassungsstrategien von Strandaster, Portulak-Keilmelde, Stranddreizack & Co. erläutern und eine Kostprobe der „Meeres-Salzstange“ reichen.

Was wir auf unserer Entdeckungstour alles Spannendes erfahren haben, lesen Sie hier.

Erlebnispfad Cäciliengroden: Die ersten 100 Meter auf dem Bohlenweg mit Erklärtafeln können meist auch bei Hochwasser trockenen Fußes begangen werden. Von der Plattform am Ende des Steges kann man in die Salzwiese hinabsteigen und dem Pfad noch etwa 300 Meter bis zur Wattkante folgen. Bitte den Pfad keinesfalls verlassen und Rutschgefahr beachten.

Frau Barkmann, was ist eine Salzwiese und wie entsteht sie?

„Die Salzwiese ist ein besonderer Lebensraum im Wattenmeer. Wo natürliche Barrieren wie etwa Buchten oder Sandbänke die Kraft der Wellen abmildern, kann sie entstehen. Vor dem schützenden Deich gelegen, bildet sie einen Übergangsbereich zwischen Meer und Land. Sie wird auch als Vorland, Heller oder Groden bezeichnet. Durch ihre außendeichs Lage wird die Salzwiese bis zu zwei Mal am Tag bei Flut mit Meerwasser überspült. Deshalb bilden sich Salzwiesen nur an flachen, strömungsarmen Küsten. Viele Faktoren sind an der Bildung einer Salzwiese beteiligt:

- Die Überflutung mit salzhaltigem Meerwasser.

- Sedimentablagerung und -Erosion.

- Die Bildung von Prielen.

- Das lose Sediment wird durch die Ausscheidungen von Kieselalgen und zum Beispiel den Wattschnecken wie mit einem natürlichen Klebstoff gebunden. Erst dadurch haben erste Pionierpflanzen wie zum Beispiel Queller die Möglichkeit, sich anzusiedeln. Der Queller wiederum beruhigt den Ebbstrom und somit bleibt mehr Sediment liegen. Mit dem Andelgras gibt es die erste feste Pflanzendecke. Mit jeder neuen täglichen Flut kommt neues Sediment, dieses Sediment können die Pflanzen zum Beispiel der Andel durchdringen. Somit wächst die Salzwiese nach und nach auf.“

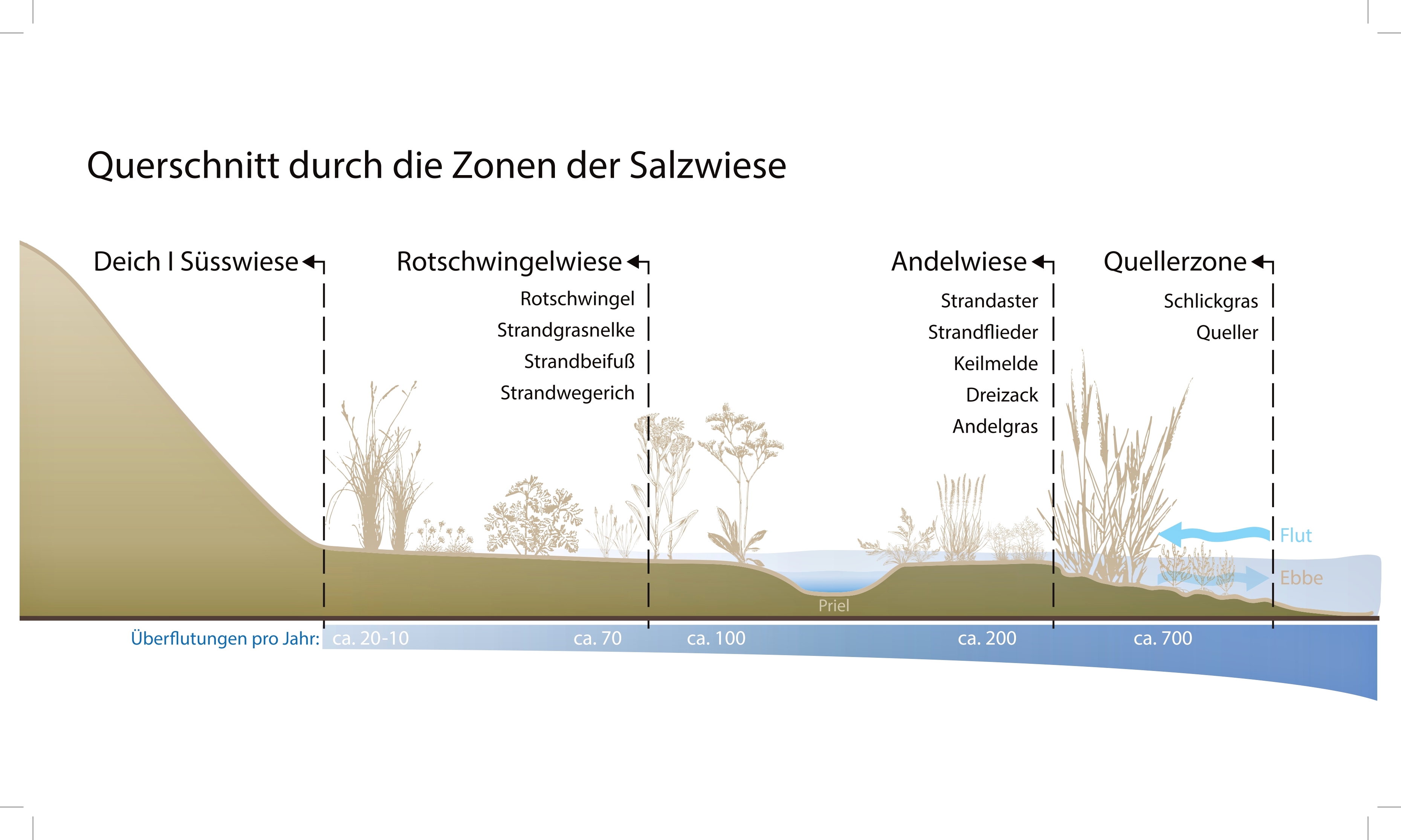

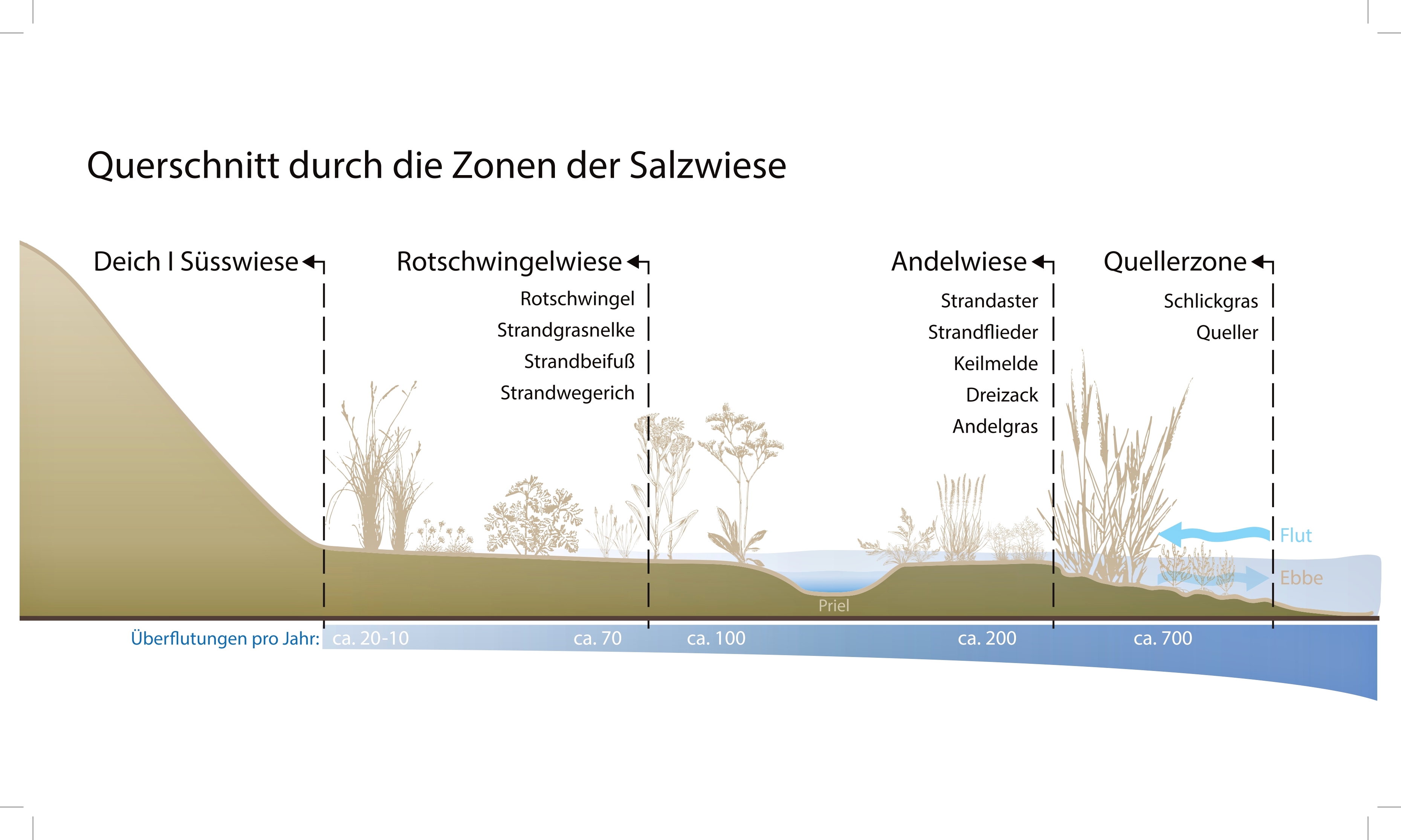

Die drei Zonen der Salzwiese sind nach ihren Charakterpflanzen benannt. Die Zone unmittelbar an der Wattkante ist den Gezeiten voll ausgesetzt und wird daher im Schnitt zwei Mal täglich überflutet. (Bild: Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer)

Es gibt bei uns an der Küste verschiedene Salzwiesen-Typen, oder?

„Ja, das stimmt. Mit dem Jadebusen und der Leybucht vor Greetsiel haben wir die einzigen beiden Buchten in unserem Wattenmeer. Hier gibt es sogenannte Lagunen-Salzwiesen mit einer etwas anderen Vegetation als zum Beispiel auf der windabgewandten Seite der ostfriesischen Inseln. Dort sind sogenannte Leeseiten-Salzwiesen entstanden. Die Strandgrasnelke beispielsweise ist auf den Inseln der „Hingucker“, am Festland sind sie dagegen selten zu finden. So hat jede Salzwiese ihre Besonderheit, ihren besonderen Bewuchs und ihren Reiz.“

Sind Salzwiesen nicht auch Teil von Landgewinnungsmaßnahmen?

„Ja und Nein. In früheren Zeiten nutzte man die Salzwiesen zur Landgewinnung. Land, das nach der schützenden Neueindeichung als Acker und Weideland genutzt wurde. Noch heute kann man das an Straßennamen erkennen zum Beispiel Berdumer Altendeich. Die Salzwiesen wurden mit Gräben, sogenannten Grüppen, durchzogen, um sie zu entwässern und Land trocken zu legen. Das „Rittersport Prinzip“: quadratisch, praktisch, gut.

Heute wird keine Landgewinnung zum wirtschaftlichen Nutzen mehr betrieben; doch gibt es noch Lahnungen, die den Salzwiesen vorgeschaltet sind: Diese dienen allerdings eher als Erosionsschutz und nicht, um Land zu gewinnen. Zu sehen beispielsweise im Elisabeth Außengroden bei Minsen/Wangerland.“

Werden Salzwiesen noch menschlicher Nutzung unterzogen etwa Beweidung oder Nahrungsgewinnung?

„Früher waren die Bauern hier nicht nur für ihre Felder verantwortlich, sondern auch für die Deicherhaltung. Als Dank erhielten sie Weiderechte im Deichvorland. Das sogenannte Andeel (= Anteil). Was das Beweiden betrifft: Salzwiesen sind Teil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und somit größtenteils der Beweidung entzogen. Es gibt vereinzelt noch das alte Weiderecht und das Mahdrecht sowie gezielte Beweidung aus Naturschutzgründen: die sogenannte Pflegenutzung. Unsere Landwirte wissen um den Wert und Schutz der Salzwiese.

Auch aus alter Zeit stammt die Nutzung der Salzwiesenpflanzen als Nahrungsmittel. Es war ein Zeichen von Armut, wenn man sich von „Suden“ (= Salzwiesenpflanzen) ernährte. Man nutzte das junge Löffelkraut als Mittel gegen Skorbut auf den langen Fahrten der Walfänger, die Blätter der Strandaster als Salat (heute noch beliebt bei unseren Nachbarn, den Niederländern).

Und es gibt noch eine Besonderheit an der Wurster Nordseeküste: Dort dürfen, nur die Wurster den jungen Dreizack ernten: eine lokale Delikatesse vergleichbar dem Oldenburger Grünkohl. Heute ist viel Wissen um die Nutzung der Pflanzen verloren gegangen. Aber es gibt auch Forschungsprojekte, um Verlorenes wieder zu entdecken, beispielsweise vom Ökowerk Emden mit der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.“

Das Löffelkraut setzt im Frühjahr die ersten Blütentupfer in der Salzwiese. Mit seinem hohen Vitamin-C-Gehalt diente es früher den Seefahrern als Skorbut-Prophylaxe.

2023 wurde das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) im Bundeskabinett beschlossen, darin ist im Kapitel „Meere und Küsten“ vom Erhalt und Wiederaufbau von Salzwiesen die Rede. Was haben Salzwiesen mit Klimaschutz zu tun?

„Die Salzwiese ist ein CO2 Speicher vergleichbar dem Moor. Jede Pflanze speichert in sich CO2. Abgestorbene Blätter und Wurzeln bilden dann unter Sauerstoffentzug einen CO2-Speicher im Boden. Die Salzwiese speichert fünf Mal mehr CO2 als eine vergleichbare Fläche Wald. Neueste Forschungen zeigen, dass für die Menge „Blue-Carbon“ (= der Kohlenstoff den Ökosysteme aus der Atmosphäre ziehen), den die Salzwiese in sechs Jahren speichert, ein gleich großer Wald 100 Jahre braucht. Diese Forschungen sind noch nicht abgeschlossen.“

Im besagten Kabinettsbeschluss heißt es: „Synergien zwischen Naturschutz und Küstenschutz schaffen“, sei das Ziel. Was können Salzwiesen zu diesen beiden Schutzzielen beitragen?

„Durch immer neue Sedimenteinlagerung wächst die Salzwiese einige Millimeter pro Jahr auf und stemmt sich dem Meeresspiegelanstieg entgegen. Zudem nimmt sie bei starken Stürmen den Wellen ihre Kraft, müssen sie doch erst durch die Pflanzen der Salzwiese, bevor sie auf den Deichfuß treffen. Ist die Salzwiese lang genug, schlagen die Wellen um und deutlich weichere Wellen erreichen den Deich – ein hochwirksamer Küstenschutz.

Zugleich ist die Salzwiese als Biotop eine Öko-Juwel unserer Küste. Bis zu 2000 Insektenarten, davon 400 Spezialisten, sind abhängig von der Salzwiese. Zehn Millionen Zugvögel rasten auf dem Weg in ihre Brutgebiete und Winterquartiere im nahrungsreichen Wattenmeer, um hier Energie zu tanken. Nur in der Salzwiese liegen Nahrungsquelle und sicheres Nachtquartier so nah beisammen.

Jede Pflanze ist zudem ein eigener Lebensraum. 25 Insektenarten leben von/auf/mit dem Strandflieder. 23 Insektenarten sind von der Strandaster abhängig, angefangen von den Wurzelläusen über die Ameisen bis hin zur Blüte als Pollenspender für die Küsten-Seidenbiene –

die einzige Bienenart der Salzwiese.

Mit dem Erhalt der Salzwiese bewahren wir einen artenreichen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und sichern zugleich den Schutz unseres eigenen Lebens.“

Strandflieder und Strandwermut. Allein den Strandflieder nutzen 25 Insektenarten: ein eigenes Mini-Biotop im Biotop. (Bild: Sylke Barkmann)

„Maßnahmen zur Salzwiesenrenaturierung (…) und Belastungsfaktoren reduzieren“ werden im ANK angekündigt. Was davon ist in der Zwischenzeit hier am Jadebusen bzw. im Nationalpark Wattenmeer nach Ihrer Kenntnis angekommen?

„Besonders markant ist der Langwarder Groden, allerdings schon 2014 renaturiert. Hier gilt der Grundsatz 'Natur Natur sein lassen'. Ein Bohlenweg führt durch diese spektakuläre Salzwiese. Etwas weniger im Fokus: die Lahnungen im Elisabeth Außengroden bei Minsen/Wangerland. Diese haben zu einem beachtlichen Aufwuchs des Quellers geführt und so erfolgreich das Quellerwatt erweitert. Die beste Übersicht zu Renaturierungen von Salzwiesen finden Sie im Nationalparkbericht zu diesem Thema.

Im Sinne des ANK sollen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer in den nächsten Jahren zwei Renaturierungsprojekte umgesetzt werden. Dabei stehen die Anpassung an den steigenden Meeresspiegel im Fokus und – in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau – auch die CO2-Speicherfähigkeit renaturierter Salzwiesen.“

Frisian Summer im Quellerwatt der Salzwiese. (Bild: Sylke Barkmann)

Was macht für Sie die Faszination dieses Landschaftstyps aus?

„Mal Land, mal Meer! Unscheinbare, aber bei genauerer Betrachtung spektakuläre Abläufe. Jede Pflanze hat ihren eigenen Mechanismus, um mit dem lebensfeindlichen Salz im Boden fertig zu werden. So kann der Strandflieder seine 16-zellige Salzwiesendrüse aktiv ein- und ausschalten, beim Andel belassen Wurzelfilter das Salz von vornherein im Wattboden.

Oder die vielgestaltige „Zwergenwelt der Salzwiese“: Die Küsten-Seidenbiene beispielsweise lebt – allen Überflutungen zum Trotz – unter der Erde, bis endlich im Juli die Strandaster blüht. Oder der Salzkäfer: Er lebt in der täglich überfluteten Quellerzone und baut seine Röhre im Boden so sinnreich, dass er nicht in ihr ertrinkt. Und natürlich die Vögel: Der Rotschenkel hat hier im Cäciliengroden eines seiner besten Brutgebiete. Hinzu kommen Millionen Durchzieher und Wintergäste."

Was passiert, wenn die Salzwiesen verloren gehen?

„Wenn der Meeresspiegel schneller ansteigt, als die Salzwiesen wachsen können, ersaufen sie und gehen für immer verloren. Das bedeutet, dass der „Blanke Hans“ mit Stürmen und Orkanen direkt auf den Deich trifft. Die Wellen werden sich kräftiger aufbauen und hart den Deich treffen. Die Kosten für die Erhaltung der Deiche werden immens sein.

Wir haben gerade in der jüngsten Vergangenheit gesehen, was die Kraft des Wassers anrichten kann."

Zum guten Schluss geht es hier bei uns immer etwas märchenhaft zu, deshalb begegnet Ihnen auf einem Spaziergang am Spülsaum eine gute Fee. Was würden Sie sich für die Salzwiesen/den Nationalpark wünschen?

„Für uns an der Küste ist dieser Lebensraum 'normal'. Ich wünsche mir mehr Projekte eigens für die Einheimischen, bei denen sie diesen wunderschönen Lebensraum sehen und entdecken können. Das Weltnaturerbe Wattenmeer wird zu einseitig an Touristen und viel zu wenig an die Einheimischen herangetragen. Man erwartet von den Einheimischen, dass sie alle Maßnahmen zum Schutz dieses Lebensraums hinnehmen, aber dann muss ihn dieser Lebensraum auch überzeugend gezeigt und sie müssen daran angemessen beteiligt werden, das fehlt für mich oft."

Vielen Dank und alles Gute für Sie, Ihre Veranstaltungen und natürlich die Salzwiesen unseres Nationalparks!

Das Buch zum Lehrpfad

Als Autorin und Naturfotografin zeichnet Sylke Barkmann für das 2023 erschienene Buch „Salz. Wiese. Watt.“ (180 Seiten) verantwortlich. Ein fabelhafter Mix aus Fotos und den Illustrationen von Monika Hinkel veranschaulicht Flora und Fauna dieses einzigartigen Lebensraums.

Der Text verbindet Sachkunde mit unterhaltsamer Verständlichkeit. Der erste Teil porträtiert das besondere Biotop Salzwiese, in den vier folgenden Kapiteln werden dort beheimatete Pflanzen, wirbellose Tiere, Zugvögel und Fische vorgestellt.

So vereinbaren Sie eine Salzwiesenführung

Auf den Lehrpfaden in Cäciliengroden (Sande bei WHV) und in Minsen (Wangerland) können Sie an einer der öffentlichen Führungen teilnehmen. Auch private Führungen (auf Wunsch in englischer Sprache) und Führungen eigens für Kinder sind möglich.

Hier geht’s lang: https://www.wau-jever.de/veranstaltungen/salzwiesenfuehrungen/

Öffentliche Führungen der Gemeinde Sande: https://www.sande.de/tourismus-freizeit/veranstaltungen/veranstaltungskalender/

Öffentliche Führungen Wangerland, Lehrpfad Minsen: https://www.wangerland.de/veranstaltungen

Oder telefonisch: 04426 - 9870

Direktanfragen bei Sylke Barkmann: 04461- 892433

E-Mail: wattenmeerwne2023@gmail.com

Geführte Gruppen können aus ca. 15 Erwachsenen oder ca. 18 Kindern bestehen, die Gebühr beträgt 50 Euro, andere Abreden sind auf Anfrage möglich.